搜索结果: 76-90 共查到“化学”相关记录59035条 . 查询时间(2.882 秒)

上海有机所推出可在线预测19F NMR化学位移的含氟试剂数据库FluoBase(图)

预测 有机氟化合物 生物性能 医药

2024/5/23

有机氟化合物由于其独特的理化和生物性能,在医药、农药、先进材料等领域发挥着不可替代的作用。含氟试剂是发展有机氟化合物合成方法的基础,是氟化学领域发展的基石。然而,含氟试剂的结构、性质、功能等信息分散于浩瀚的文献中,不便于合成化学家的查找和使用。因此需要一个专业的平台来全面了解和积累其结构、性质、功能等核心信息。2024年4月1日,中国科学院上海有机化学研究所薛小松课题组推出了FluoBase——含...

燕辽地区中元古界洪水庄组、下马岭组中含有丰富的13α(正烷基)三环萜烷系列(13αNATT)。这个系列与常规的三环萜烷不同,其同系物质谱图均以m/z 123基峰为特征。该系列三环萜烷在C13位有一个α构型烷基取代基团,C14位上却无任何取代基团(图1)。王铁冠院士在30多年前就在辽西凌源的龙潭沟下马岭组底部的沥青砂岩中检测到了该类化合物,并通过合成标样共注的方法鉴定了其结构。但此后针对该类化合物的...

中国科学院沈阳分院大连化物所揭示海洋中微液滴对火成惰性碳的降解与沉降作用(图)

降解 生物能源 仪器 分析化学

2024/5/24

2024年3月29日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部生物能源化学品研究组研究员王峰、副研究员贾秀全团队与中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室教授包锐团队、大连化物所仪器分析化学研究室质谱与快速检测研究中心研究员李海洋团队合作,在微液滴化学研究方面取得新进展,揭示了在海洋中,微液滴对火成惰性碳的电化学降解与沉降作用。

中国科学院大连化学物理研究所揭示海洋中微液滴对火成惰性碳的降解与沉降作用(图)

降解 沉降 电化学

2024/4/8

2024年3月29日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部生物能源化学品研究组(DNL0603组)王峰研究员、贾秀全副研究员团队与中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室包锐教授团队、中国科学院大连化学物理研究所仪器分析化学研究室质谱与快速检测研究中心(102组群)李海洋研究员团队合作,在微液滴化学研究方面取得新进展,揭示了在海洋中,微液滴对火成惰性碳的电化学降解与沉降作用。

2024年3月29日,中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员刘中民,大连化物所研究员魏迎旭、于政锡和副研究员韩晶峰等在分子筛催化耦合反应体系反应机理和产物分布调控方面取得进展。

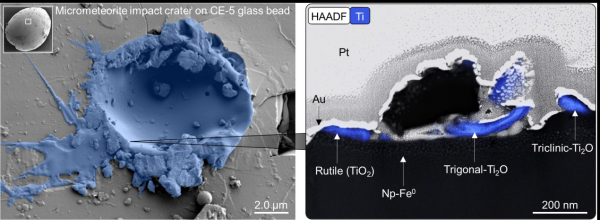

中国科学院研究揭示月球表面太空风化可形成具有光催化特性的钛纳米矿物(图)

太空风化 光催化 钛纳米矿物

2024/4/8

太空风化是月球及太阳系其他无大气天体表面的改造过程之一。太空风化包括微陨石轰击、太阳风离子注入、高能宇宙射线作用等。其中,月球表面的微陨石轰击环境具有粒径小、速度快、通量大等特点。高速微陨石轰击月壤可通过高温熔融、破碎、气化、沉积、胶结等机制,改造月壤的物质组成、成分、光谱、物理性质等。由于月表物质组成多样、微陨石轰击过程复杂、轰击产物不稳定等因素的耦合影响,月球表面微陨石轰击的改造机制及效应,如...

陕西师范大学应用表面与胶体化学教育部重点实验室于2007年2月经国家教育部批准立项,2007年7月,重点实验室建设计划通过专家论证。2009年8月,通过教育部专家组验收。2013年9月,顺利通过教育部专家组评估。

吉林农业科技学院生物与制药工程学院应用化学专业

吉林农业科技学院 生物制药学院 应用化学

2024/5/31

应用化学专业创立于2009年,目前已经取得了显著的发展成就。专业拥有丰富的教学资源和优质的教学团队。省级一流课程1门,省级优秀课程2门,同时拥有省级实验教学示范中心1个,校级精品课程2门,校级优秀课程3门,以及校级优秀教学团队2个。专业实验室总数达13个,总建筑面积超过1800平方米,配备了包括X-射线单晶衍射仪、红外光谱仪、紫外光谱仪、液相色谱仪、热重分析仪等在内的先进教学和科研设备,总资产近1...

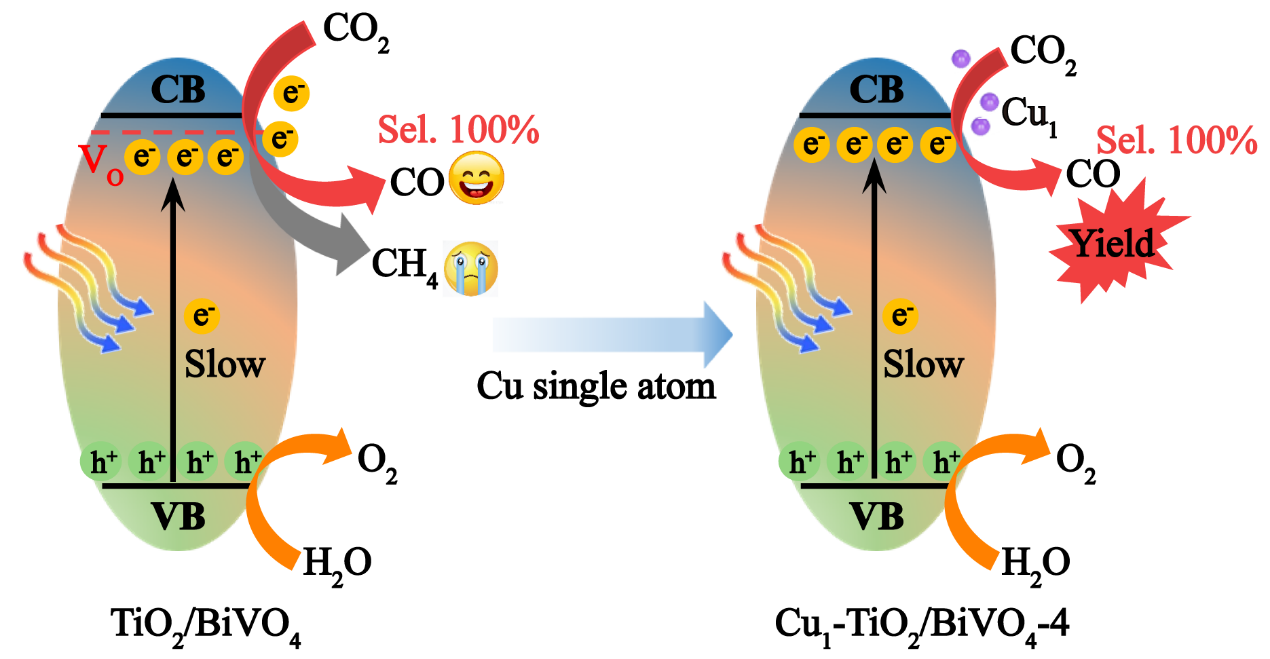

中国科学院生态环境研究中心宋茂勇研究组在光催化还原CO2调控方面取得新进展(图)

宋茂勇 光催化 电子

2024/4/19

光催化转化CO2不仅可以减少温室气体的排放,还可以将CO2转化为可再生的能源。如何同步提升还原产物的选择性和产率是CO2催化还原反应的重大挑战之一。基于此,中国科学院生态环境研究中心宋茂勇研究团队围绕CO2光催化还原高效生成单一产物CO开展了系统研究

中国科大实现DNA功能化纳米粒子自复制及可编程超晶格精准构筑(图)

纳米 编程 应用化学

2024/6/14

中国科学技术大学化学与材料科学学院、合肥微尺度物质科学国家研究中心梁好均(已故)教授课题组的姚东宝特任副研究员等人模仿自然界中分子的复制和组装过程,利用可编程DNA催组装网络调控纳米粒子组装路径,构建了一种可实现纳米粒子自复制与超晶格精准构筑的自复制系统。相关成果以“Programming of Supercrystals Using Replicable DNA-Functionalized C...

中国超重元素研究加速器装置取得新进展(图)

元素 加速器装置 合成

2024/3/26

2024年3月26日, 由中国科学院近代物理研究所研制的中国超重元素研究加速器装置(CAFE2)取得了新进展,实现了14.8p μ A流强的224MeV能量的40Ar12+束流在靶稳定运行,创造了目前国际同类装置运行束流参数的最高流强纪录。来自兰州大学、中国原子能科学研究院、湖州师范学院、北京航空航天大学、西安交通大学、四川大学、中国科学院高能物理研究所等单位的专家对CAFE2进行了现场测试。