搜索结果: 136-150 共查到“生物工程”相关记录10735条 . 查询时间(1.666 秒)

中国农业科学院棉花研究所专利:棉花GhACO基因在促进植物开花中的应用

棉花 GhACO基因 植物开花

2024/5/6

JIPB | 中国农业大学农学院玉米研究中心自主知识产权的CRISPR/Cas12i.3基因编辑系统在黍稷中成功实现基因编辑(图)

CRISPR Cas12i.3 基因编辑系统 黍稷

2024/5/21

前期,中国农业大学自主研发出了基因编辑技术底盘工具CRISPR/Cas12i和CRISPR/Cas12j,并分别在玉米、水稻、小麦等作物中建立了基因编辑技术体系。为了进一步拓展该工具的应用范围,团队选取了起源于我国且最为古老的农作物黍稷 (又称糜子) 为研究对象,开展基因编辑技术体系建立的研究。黍稷作为抗逆先锋作物,具有出色的节水耐旱、耐盐碱、耐瘠薄等特点。同时,黍稷还具有丰富的营养价值、较强的环...

华南植物园发表薹草属宽叶薹草组一新种——清远薹草(图)

核基因 分子

2024/5/20

莎草科(Cyperaceae)薹草属(Carex Linnaeus)包括2000多个物种,是被子植物中最大的属之一,几乎遍布全球。随着测序技术的发展,薹草属的内部关系得以不断明确。最新的研究结果表明薹草属包括6 subgenrra,62 sections和49 groups。自2010年以来,国内不断发现薹草属新种,陆续报道约40种。

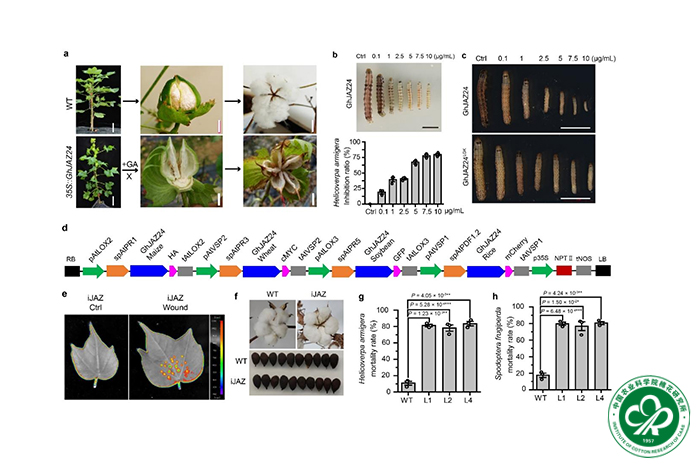

2024年4月29日,国际顶级学术期刊《自然植物(Nature Plants)》以“iJAZ-based approach to engineer lepidopteran pest resistance in multiple crop species”为题,发表了中国农业科学院棉花研究所李付广研究员团队的最新科研成果,详细介绍了研究团队在棉花中发现的具有广谱应用价值的新型高效杀虫蛋白的分子机制...

中国科学院科学家在“竹子开花”现象和开花素编码FT基因演化方面获进展

编码 基因 演化

2024/4/28

“竹子开花”现象,即多年生一次大量开花且开花后即死现象,是指植物经过多年营养生长后转入生殖生长,最后一次开花并结实后植株群体死亡的生物学现象。该现象最早在木本竹类中被发现,引起了生物学家的广泛关注。实际上,多年生一次性开花现象存在于被子植物20多个科(属)中,包括真双子叶植物唇形目爵床科马蓝属植物。因营养生长周期长,“竹子开花”现象相关研究主要集中于形态和生长习性描述,其分子遗传调控机制研究落后于...

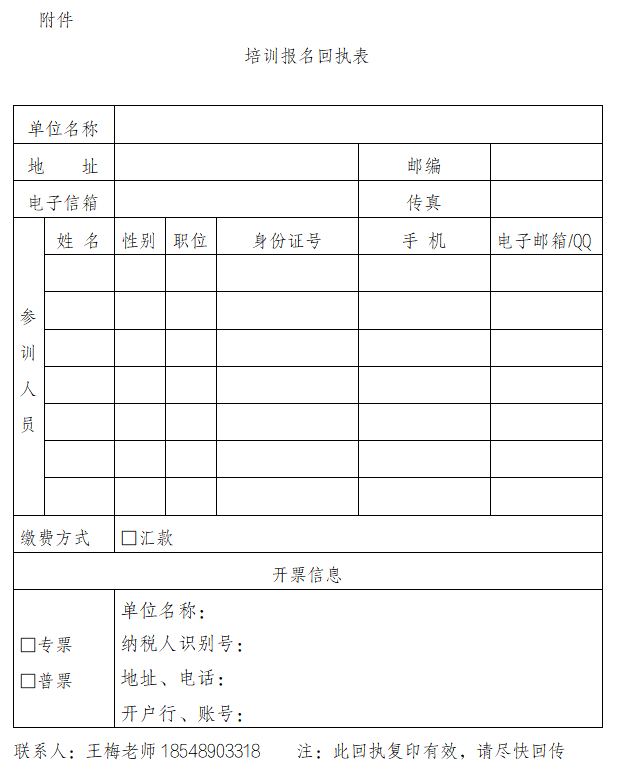

关于举办基因扩增检验技术人员岗位能力培训班的通知(图)

基因扩增 检验 培训班

2024/5/6

武汉设计工程学院视频与生物科技学院李继伟教授(图)

武汉设计工程学院视频与生物科技学院 李继伟 教授 生物工程

2024/4/27

武汉设计工程学院视频与生物科技学院石玉副教授(图)

武汉设计工程学院视频与生物科技学院 石玉 副教授 生物工程

2024/4/27

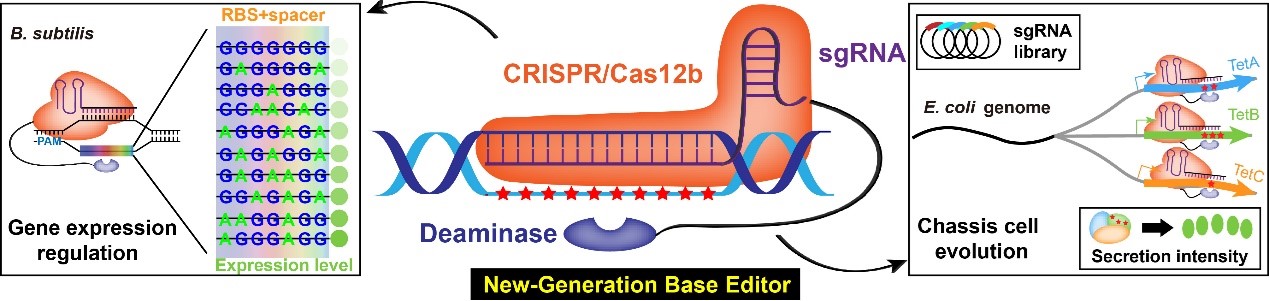

新型碱基编辑器助力工业底盘菌株创制(图)

新型碱基编辑器 工业底盘 菌株创制

2024/5/24

近年来,生物制造产业发展迅速,已成为推动我国经济社会可持续发展的重要引擎。工业菌株是生物制造的“灵魂”,性能优良的工业微生物就像一个个高效的“细胞工厂”,只需要摄取简单的营养甚至废料,便可合成我们日常所需的各种产品,如蛋白质、生物药品、化妆护肤成分、生物染料等。

中科院上海分院脑科学与智能技术卓越创新中心杨辉组成功在小鼠体内生成大鼠前脑组织(图)

智能技术 杨辉 发育基因

2024/4/29

2024年4月25日,《Cell》期刊在线发表题为《Generation of rat forebrain tissues in mice》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)杨辉组、周海波组、美国得克萨斯州西南医学中心吴军组、中国科学院动物所郭帆组合作完成。该研究提出了一个高效的异种囊胚互补系统并首次在小鼠体内生成了功能性的大鼠前脑组织,同时揭示了异种前脑...

中国农业科学院饲料研究所菌酶协同发酵可提高杏鲍菇菌糠营养价值(图)

菌酶 发酵 营养

2024/6/11

2024年4月25日,中国农业科学院饲料研究所饲料资源与生物转化团队研究发现,采用菌酶协同发酵技术可显著提高杏鲍菇菌糠中性洗涤纤维降解率和营养成分含量,实现发酵杏鲍菇菌糠作为生物饲料应用于动物生产,为非常规饲料资源的开发和利用提供理论基础。相关研究成果发表于《农业(Agriculture)》杂志。