搜索结果: 1-15 共查到“传感器技术”相关记录5390条 . 查询时间(2.89 秒)

电动机接线端子无线测温系统

电动机 无线 测温系统 传感器

2024/10/29

南方科技大学林苑菁课题组在柔性微纳生物传感器与系统领域取得新进展(图)

林苑菁 柔性 微纳 生物传感器

2024/10/24

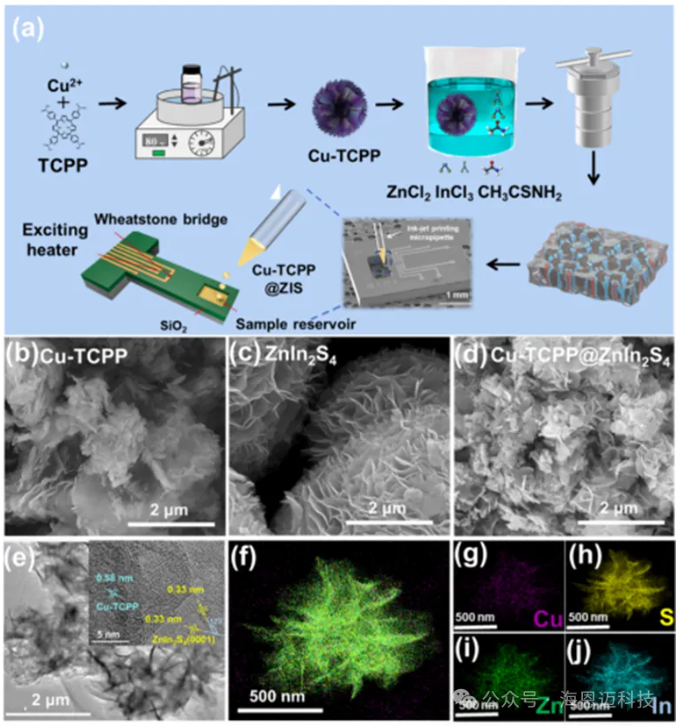

上海理工大学在ppb级MEMS气体传感器领域取得重要进展(图)

上海理工大 ppb级 MEMS 气体传感器 Nano Letters 三乙胺 半导体型

2024/10/14

霍尔传感器是干什么的(图)

霍尔传感器 车辆 磁场

2024/10/15

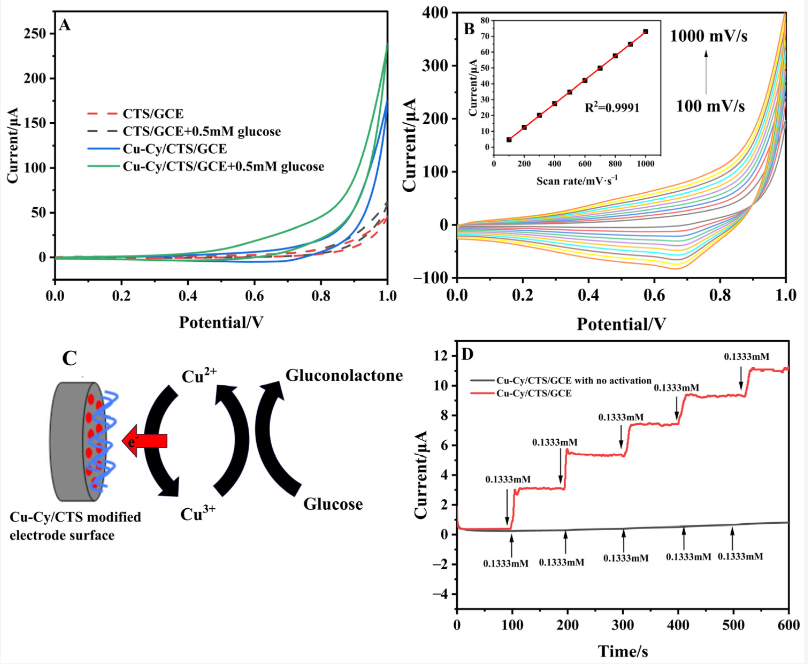

辽宁科技大学与芯片学院:合作开发新型非酶葡萄糖电化学传感器(图)

辽宁科大 芯片学院 非酶葡萄糖 电化学 传感器 Nanomaterials

2024/10/14

三星发布三款CMOS图像传感器,巩固移动摄影领域的领导地位

三星 CMOS 图像传感器 移动摄影

2024/10/14

全球首个365天连续血糖监测传感器获得FDA批准上市

血糖监测 传感器 FDA

2024/10/14

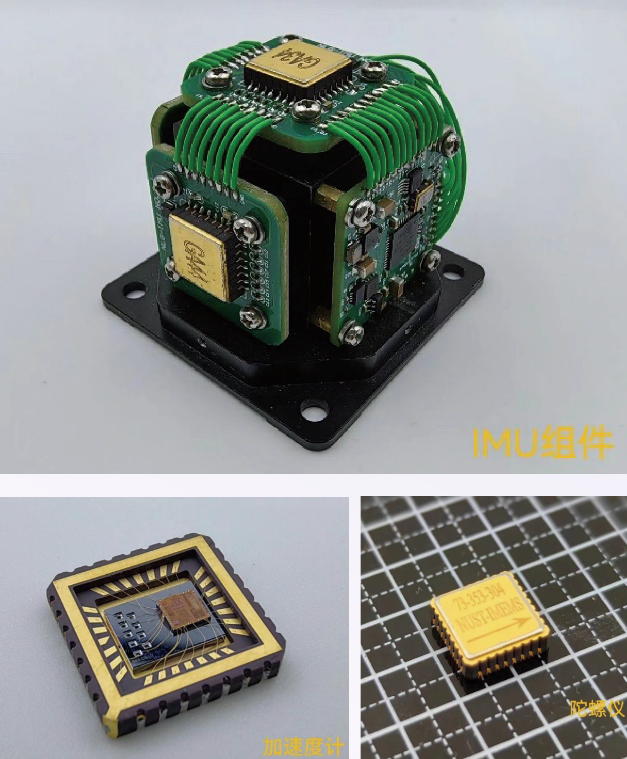

南京理工大学成果:MEMS惯性传感器设计与工艺(图)

南京理工大 MEMS 惯性传感器

2024/10/14