搜索结果: 1-15 共查到“城市史”相关记录399条 . 查询时间(5.815 秒)

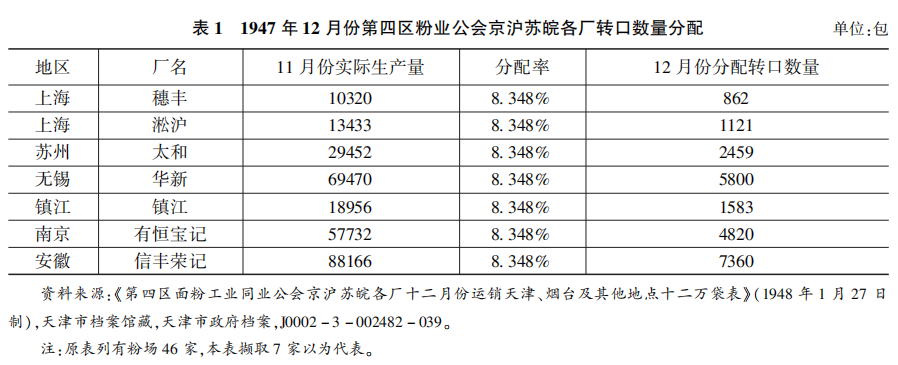

抗战胜利后,天津等华北国统区城市的粮食问题凸显出的城市危局,与内战环境和国民政府粮食政策密切相关。在战争环境下,天津等城市相继丧失经济腹地及周边地区、东北、江南的大部分粮源,造成外部供给不足。天津市政府沟通粮源的过程,体现了战后华北国统区的粮政管理主体涣散,即市内粮政归属社会局管理,但又要受粮食部及其派出的粮政特派员办公处、田粮处以及地方军事部门的管制。与此同时,城市内部因通货膨胀造成市场调控机制...

讲座预告|晚清城市“公”领域的近代转型及观念变迁——中国式现代化的一个历史侧面(图)

晚清城市 近代转型 观念变迁 中国式现代化

2023/12/29

图:讲座预告|晚清城市“公”领域的近代转型及观念变迁——中国式现代化的一个历史侧面。

上海公共租界早期的排污系统由于管道缺乏重力梯度、河流缺乏冲刷能力,无法胜任处理生活污水的职责。20世纪10年代,为应对抽水马桶引入的挑战,工部局决定建设地下分离式排污系统,以实现污水处理方式从“雨污合流”到“雨污分流”的转变。1921—1934年间,工部局参照英美市政工程经验,结合上海实际地理情况,逐步修建了分主管道、次级管道和入户管道三层级的新式排污管道网络。通过排污管道与其他市政管线的空间争夺...

元明清北京城市形态中的河湖水系

元明清 北京城市形态 河湖水系

2024/4/8

北京城的城市形态,大量融入了河湖水系等自然因素,体现出东方山水城市特点。历史时期,分布在永定河冲积扇上的泉、湖、河流,对北京城的城市选址、城址转移、城市平面设计起了非常重要的作用。元大都的设计者充分考虑了古高梁河水系的自然特点,将其有机融入城市形态中,在城市景观和实用功能两个方面都发挥了重要作用,并形成了非常独特的城市二元水系结构。

明清漳州府城市场网络的演变

明清 漳州府 城市场网络

2024/4/8

明时漳州府城已出现府县级市场网络的初步格局,府城与县级墟市有所沟通。明末清初在贸易的牵引下,府城的市场规模有所扩大,府城近郊的浦头市与附郭县辖区的浦南墟成为连接两级市场的重要节点,推动府城市场网络形成。至清中后期,随着商品经济的发展,府城借由石码市镇这一窗口,与厦门港形成贸易往来,市场网络进一步扩大。

全球史视野下,近代中国的时间使用经历了标准化、全球化的转型,为城市提供公共时间测报装置的钟鼓楼,也经历从被动接受西式钟楼到主动装设标准钟的嬗变。晚清时期西式钟楼的营建,多是西方时间文化产品和电报通讯技术输出的结果;而民国时期广州、上海、北平等城市主动装设标准钟,则是融入全球化潮流后的自觉适应和自主选择。论析全球化进程中时间使用的共同特征与近代中国的特殊现象,不仅是一项能够将全球史与国别史结合的微观...

清末北京街道改造的兴起:论争与实践

北京史 城市史 街道改造 城市治理

2023/9/11

晚清北京街道严重失治,激发了改造之议。从早期改良家提议到清末新政逐步推进,北京的街道改造虽然历时不长,但由于关系国体民生,涉及施工技术、街道管理、公共卫生、经费与路权诸多方面,操办起来并不顺利。围绕街道改造的论争此起彼伏,其中包含中西观念的博弈、师夷与排外相互纠缠的社会情绪以及趋新与守旧的政治斗争。清末北京街道改造是北京城市治理现代化变革的前奏,尽管存在相当局限,但在一定程度上改善了市容和交通,给...

近代天津排水系统的变化与生态影响(图)

近代天津 排水系统 城市环境

2023/9/11

晚清天津开埠后,作为北方重要交通枢纽和经济中心得到快速发展。天津城利用自然地势和沟渠水闸导出废水的旧有排水系统,因人口增加、城区扩展而不断拓展,形成由人力运送、沟渠河槽网络、固定排水地点和沟泥回收等环节组成的排水模式。在此过程中,城市污水中的有机物质,可通过秽水沟泥包运等城乡肥料交易活动返回农田。而在租界中出现的近代下水管道及相关卫生设备以管道运送方式,避免了人力和路面运输带来的卫生问题。但这一变...

历史研究所成立于1958年8月,全名为中国科学院河北省分院历史研究所,地点在马场道188号,期间所属关系几经变更,1979年3月17日天津社会科学院成立后,历史研究所并入天津社会科学院。

北京师范大学历史学院硕士生导师陈涛副教授(图)

北京师范大学历史学院 硕士生导师 陈涛 副教授 城市史

2023/5/18

陈涛,男,宁夏中卫人,历史学博士,北京师范大学历史学院副教授,硕士生导师,北京师范大学铸牢中华民族共同体意识研究培育基地副主任,中国古代史党支部书记,主要研究方向为隋唐史、中国古代经济史、城市史。担任中国商业史学会常务理事、中国经济史学会理事、中国民族史学会理事、中华民族共同体研究会理事等。

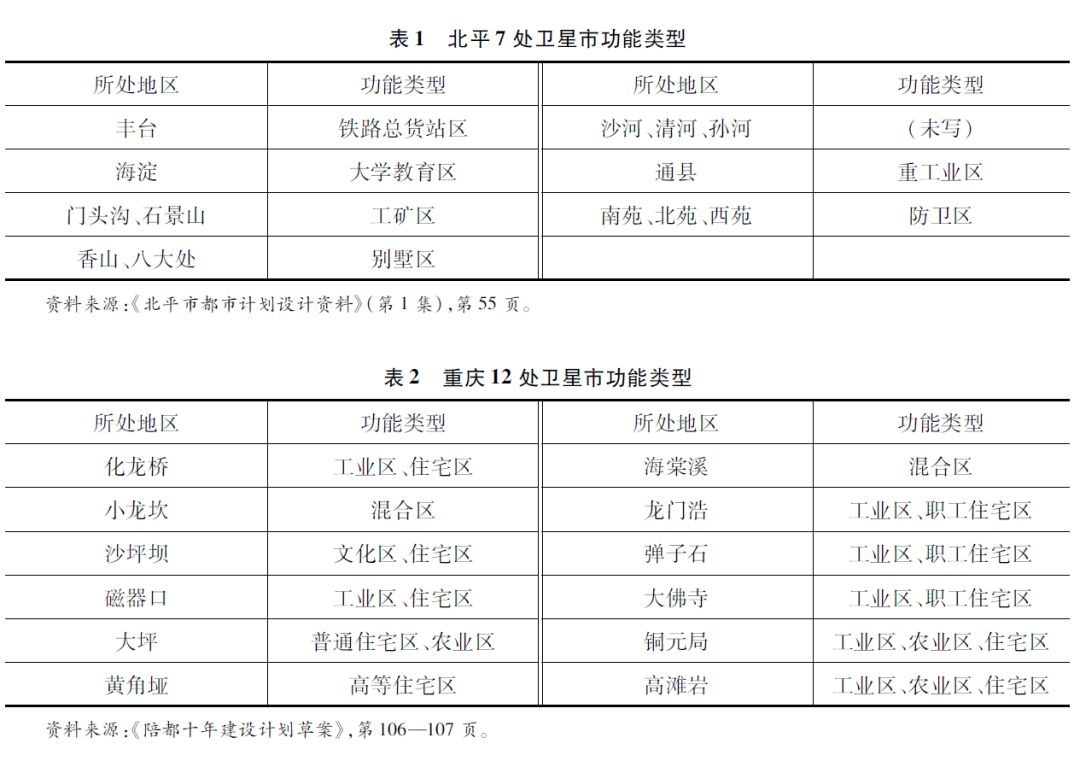

民国时期卫星城学说的引入、传播与运用(图)

卫星城学说 城市规划 城市史

2023/9/11

卫星城学说自20世纪20年代后期传入中国,在抗战时期进一步传播。市政专家和工程、技术精英在引介卫星城学说时,紧密联系中国的现实和需求阐释其价值和意义。抗战胜利后,各大城市规划大纲中的卫星城方案,不仅保留了西方的印记,同时还有基于国内工业化、城市化现状的思考和探索。民国时期卫星城学说的传播与运用,呈现了近代中国学习借鉴外来理论的丰富图景,也为后来中国城市空间形态演变奠定了基础。

东北师范大学历史文化学院东北研究所(附东北工作站)

东北历史 战略地位 发展战略

2023/4/21

东北师范大学东北研究所(附东北工作站),在东亚视野下,以东北民族、东北边疆、东北与周边国族关系为主要研究领域。关注东北历史与现状、东北地区与中原地区、周边国家的互动关系、东北在东亚的战略地位,为东北地区的历史与发展战略,为发展、建设新东北提供理论及历史依据。